2025年09月03日

Category

お寺の法要で『ライフエンディングノート 生きることを始めるための遺言ノート』を活用したお話をされるとの情報を聞きつけ、新潟県柏崎市へ行ってまいりました。

取材にご協力いただいたのは、真宗大谷派祐光寺の風巻和人住職。こちらの記事では、ライフエンディングノートを使用されるに至った背景や、法要当日の様子をご紹介いたします。

取材に伺ったのは、2025年8月1日(金)に行われた祐光寺の盆参(盂蘭盆会・うらぼんえ)法要。1日・7日と2回に分けて勤まるこの法要には、大半のご門徒がお参りに来られるそうです。8月1日には、約60名の方がお参りにいらっしゃいました。

取材に伺ったのは、2025年8月1日(金)に行われた祐光寺の盆参(盂蘭盆会・うらぼんえ)法要。1日・7日と2回に分けて勤まるこの法要には、大半のご門徒がお参りに来られるそうです。8月1日には、約60名の方がお参りにいらっしゃいました。

喚鐘が鳴りお勤めが始まると、参拝された皆さんも一緒に正信偈を唱和。勤行本を開き、慣れた様子でお勤めをする姿に、今でも真宗の風習が色濃く根付いている地域であることを感じさせられました。

喚鐘が鳴りお勤めが始まると、参拝された皆さんも一緒に正信偈を唱和。勤行本を開き、慣れた様子でお勤めをする姿に、今でも真宗の風習が色濃く根付いている地域であることを感じさせられました。

お勤め後の法話は、『ライフエンディングノート 生きることを始めるための遺言ノート』の願いと主旨について

例年は説教者をお迎えして法話をお願いしているとのことですが、今年は風巻住職がライフエンディングノートのお話をされました。時間の関係で実際に書くのは後日計画することとなりましたが、今回のお話は「ノート」の願いや主旨、使い方についてでした。

「終活という言葉がよく使われるようになりましたが、これは“残された人に迷惑をかけないように生前整理をしていこう”という考えによるものですね。しかし仏教の出発点は、生老病死という四つの苦しみをどのように引き受けるかというところにあります」

法話でそのように語り始めた風巻住職は、かつてお葬式でよく耳にした「今生の別れ」という言葉には、「この世(今生)での別れ」であると同時に、「また浄土で会える」という意味が込められていたことを紹介。葬儀や法事は、故人を見送って終わりではなく、亡き人との新しい繋がりをいただいていく大切な儀式であるということを、やさしい語り口で伝えられました。

「大切な人が命終えた時、私たちはそこから大事なものを受け継いでいくのでしょう。自分のいのちがどこから来て、どこに向かっていくのか――あらゆる仏事はそのことを自問自答するきっかけでもあります」

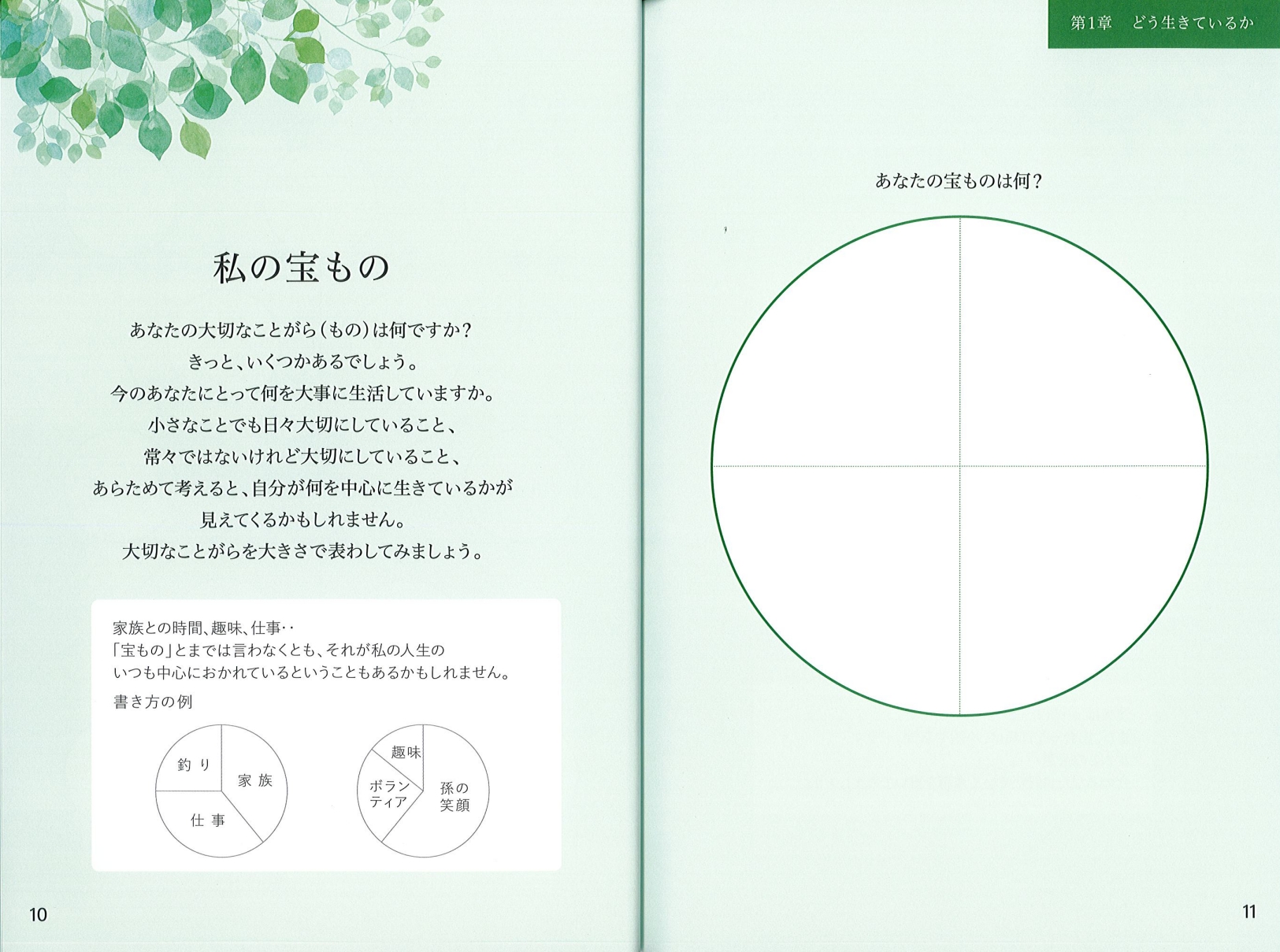

ノートの章立ては「現在 どう生きているか」「過去 どう生きてきたか」「未来 どのように生きたいか」と続いていきます。実際に記入するのは、「自分を取り巻く縁(自分と繋がる人々)」「あなたの宝ものは何?」「私の人生の五大出来事」「後世に残したいこと、残したくないこと」など、シンプルながらもいざ書こうとすると立ち止まってしまう問いばかり。

「こうした問いに向き合うことで、当たり前に過ごしている毎日をあらためて見つめ直すことができます。自分がこれまでどう生きていたか、今何を大切にしているかを確認することで、これからどう生きていきたいかを考えるきっかけにもなるでしょう」

「こうした問いに向き合うことで、当たり前に過ごしている毎日をあらためて見つめ直すことができます。自分がこれまでどう生きていたか、今何を大切にしているかを確認することで、これからどう生きていきたいかを考えるきっかけにもなるでしょう」

さらに風巻住職は、ノートのコラムにある「迷惑かけて ありがとう」という言葉を紹介。迷惑をかけないようにするのではなく、多くの人々と「迷惑かけて ありがとう」といえる関係性を紡いでいく(終活ではなく)「集活」こそが大切なのだと語られました。

「ノートの表紙には“生きることを始めるための”遺言ノートと書かれています。終活をして、尻すぼみに余生を送るのではなく、限られた時間をどう前向きに生きていくのか、そのことを考えてみてほしいんです。これまでの自分をあらためて振り返ることで、“こんなこともあったな”“よくここまでやってきたな”と、自分自身を肯定し、これからの人生を前向きに考えていけるのではないでしょうか――」

(終)

法要日程終了後、あらためて風巻住職にお話をお伺いしました。(後編へ続く)