2019年01月29日

Category シンポジウム

仏教は2500年前、お釈迦様と出会った弟子が、その「言葉」の感動とともに「経典」として伝えられてきました。問い、考え、発し、そして救いの糧となる「言葉」。特に浄土真宗は「言葉」がキーワー ド。

私たちにとっての意味をあらためて見つめます。

※以下本文は2015年6月12日、真宗会館で開催された「サンガネット特別シンポジウム」の抜粋です。

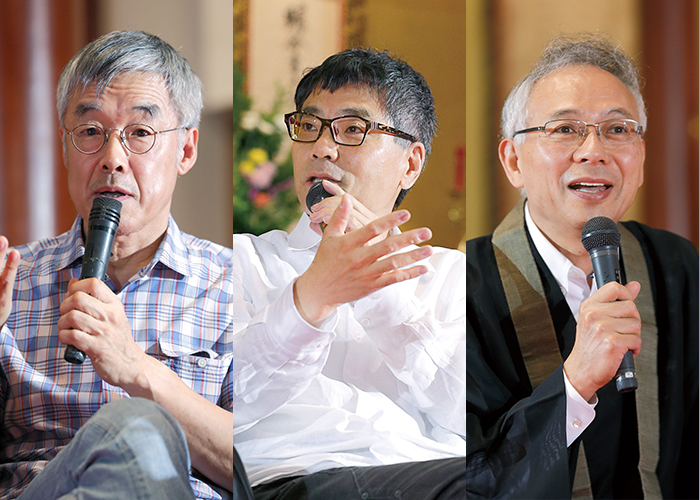

パネリスト

高橋源一郎氏

作家

1951年、広島県生まれ。作家、明治学院大学国際学部教授。 1981年に『さようなら、ギャングたち』で小説家デビュー。 88年「優雅で感傷的な日本野球』で、第1回三島由紀夫賞 02年『日本文学盛衰史』で伊藤整文学賞、12年『さよなら クリストファー·ロビン』で谷崎潤一郎賞を受賞。そのほか著 書および受賞多数。

パネリスト

いとうせいこう氏

作家·クリエイター

1961年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、出版社の編集を経て、音楽や舞台、テレビなどの分野で活躍。1988年、『ノーライフキング』で作家デビュー、第2回三島由紀夫賞、99年、『ボタニカル·ライフ-植物生活』で講談社エッセイ賞、13年「想像ラジオ』で野間文芸新人賞を受賞(芥川賞候補作),そのほか著書および受賞多数。

コーディネータ

海法龍

真宗大谷派首都圏教化推進本部員

1957年、熊本県生まれ。真宗大谷派首都圏教化推進本部兼真宗大谷派長願寺住職。親鸞講座の開催や、広報誌『サンガ』の発行など、親鸞聖人の教えを基にした、教化広報企画に取り組む。現在、「横浜親鸞講座」の講師も務める。

海 仏教は、お釈迦さまやそれを伝えた仏弟子たちの言葉に触れていく宗教です。そこで今日のテーマは「言葉」がキーワードになっております。お招きしたお二方は小説や随想のなかで、人間の存在やいのちそのもの、そして喜怒哀楽について深い思いやお考えをお持ちです。そういう思考や、身に感じておられることを通しながら「仏教と言葉」についてお話しいただければと考えております。それではまず、仏教に関心を持たれたきっかけなどをお聞きして、進めていきたいと思います。

高橋 僕は宗教への関心は薄かった方です。作家ですから、栄養を取ろうと、聖害も仏教の経典もコーランも読んでいた。けれど『歎異抄(たんにしょう)』を読んでも、「面白いな」と思っておしまいでした。そんな僕が関心を深めたきっかけは幾つかありますが、二つだけお話しします。

一つは、10年程前から大学で教え始め、大学院の方でも一人の学生を受け持ちました。その彼にある日、「君はいったい何をやりたいのか」と尋ねたんです。するとぽつりと、「実は僕はクリスチャンで、小さいころ幼児洗礼を受けました」と言うんですね。キリスト教の中には、生まれてすぐ洗礼を受けて神さまと契約を結ぶという教派があります。彼はその幼児洗礼のことを考えると非常に憂鬱な気分になる、これを何とかしたいと。そこから二人で幼児洗礼やキリスト教、宗教について調べ始めたのです。クリスチャンは洗礼という儀式で誓いを立てます。これは相互契約みたいなものだと思っていたのですが、幼児洗礼というのは赤ちゃんだから、自らの意志がない。たとえると認知症の老人に契約書を書かせるのと一緒なんじゃないかと。実はキリスト教徒の中でも、かつて幼児洗礼を巡る大論争があったのです。幼児洗礼を批判したのが有名な神学者、カール・バルトという人です。「意志のない人間に契約を迫るというのは、キリスト教を汚すものだ」と。ロジカルですよね。このバルトの批判によって「それはそうだよね」となりかけたときに、反旗を翻した神学者がいました。オスカー・クルマンという神父です。「バルトはそもそも信仰が何かを分かっていない。彼が言っているのは契約だろう。神は無限の愛を無償でくれるのだ。黙って受け取っていればいい。それが信仰だ。彼が言っているのは信仰ではない」と反論した。この論争は決着が着かなかったのですが、バルトは負けたと思ったんじゃないでしょうか。

こうして研究していくと、宗教が面白く思えてきました。たとえばイエス・キリストはゴルゴタの丘にはりつけになるとき「私は全人類の罪をあがなって死ぬのだ」と言う。他人の罪を背負いますよとわざわざ言って出て死んだ、変な人です。変でしょう。にわかには理解できない。でも、こういうおかしなことをする人がいたから初めて、普通の人たちが注目する。日常の生活をして、おなかがすいたら食べるとか、欲しいものを買いに行くとか、そうやって地上の論理で生きているのに、まったく違う世界がある。日常にはない論理に触れて、よく分からないけど、どきどきする。これは何だろうと考え始める。そこに宗教が生まれる理由みたいのがあるのではないか。

こうして研究していくと、宗教が面白く思えてきました。たとえばイエス・キリストはゴルゴタの丘にはりつけになるとき「私は全人類の罪をあがなって死ぬのだ」と言う。他人の罪を背負いますよとわざわざ言って出て死んだ、変な人です。変でしょう。にわかには理解できない。でも、こういうおかしなことをする人がいたから初めて、普通の人たちが注目する。日常の生活をして、おなかがすいたら食べるとか、欲しいものを買いに行くとか、そうやって地上の論理で生きているのに、まったく違う世界がある。日常にはない論理に触れて、よく分からないけど、どきどきする。これは何だろうと考え始める。そこに宗教が生まれる理由みたいのがあるのではないか。

それまで僕は、立派なことを言う人がいて、人々が影響されて従うのだと思っていました。でも、よく考えたら変なことを言っているから聞く。理屈に合わないから人を惹きつける。つまり、理屈よりも、もっと強い引力があるわけです。そう思ったときに、「文学にもそういうところがあるな」と感じた。それが僕の中で、宗教というものにこころを動かされたきっかけの一つです。

二つ目のきっかけは3・11が起こった後です。学生の一人が僕のところにメールで「みんながボランティアで東北に行っている。私も行かなければいけないのでしょうか」と聞いてきました。その子は出遅れて積極的になれない。でも、行かないといけないような気もすると。それで、そのとき自分でも驚いたのですが、割とすっきりと「本当に行きたいと思ったら行けばいい。行きたくないと思ったら、行かなくてもいい。そういうものだ」と答えたのです。

メールを返した後に、これは親鸞が言っていた「機縁」ということではないかと気づいた。そこから親鸞を読み返すようになりました。僕にとっては親鸞は宗教家ではなくて、一人の思想家です。その考えには普遍性があると思っています。かつて僧侶は学者も兼ねていましたしね。当時は勉強したいとか、身分を超えて何かになるといったら僧侶になるしか道がない。ですから思想家も宗教家も、あるいは社会活動家も、全部僧侶になった。僕たちは現在の目で見て親鸞を僧侶と言っていますけど、やっていることを見たら民主主義と行動を訴える学生団体みたいです。人々が困っているから、助けようという。そうすると、親鸞は最初から宗教という枠を超えているんじゃないか。東日本大震災以降、親鸞を読み返しているうちに、そんな思いを持っています。

最初に言ったように僕は非宗教的な人間です。親鸞に惹かれて宗教的になったかというと一向になっていない。なっていないまま、またどんどん惹かれていって、読み返せば読み返すほど「こういうことは僕も思っていたな」と感じる。もはや、自分が思っていたのか、勝手にそう感じるだけか分からないようになってきたというのが、親鸞です。だから僕は、仏教というよりも親鸞という人の考え方自体に惹かれているというのがスタート地点ということです。

いとう 僕の場合の仏教的な体験を振り返ると、中学生ぐらいで『般若心経』とか禅の言葉とか、そういうのが流行って、「どんなことを言っているのだろう」、「不思議なことを言う人たちだな」と思って読んでいましたね。その後、仏像をちょこちょこ見に行ったりしてましたが、30歳を超えて、みうらじゅんという男にだまされまして「一緒に仏像を見てまわる旅に出ないか」と言われて、日本中に出かけています。最初に興味を持ったのは、密教の仏像です。すごい格好をして、人ならざる形をしている。みうらじゅんに言わせれば怪獣ですけど、その怪獣みたいな仏像が大好きなんです。ただ、二人でいろいろな仏像を見ているうちに、「聖人がいい」と言い出した時期がありまして。5、6年前ですかね。親鸞聖人とか、何とか上人とかね。それまでは「人間じゃないかと」通り過ぎていたのですが、「聖人、渋いな」ということになって興味が広がった。善導(ぜんどう)さんの像なんて、ちょうど悟っている瞬間を金色のグラデーションで表したりしてて。めちゃくちゃ面白いですよね。

いとう 僕の場合の仏教的な体験を振り返ると、中学生ぐらいで『般若心経』とか禅の言葉とか、そういうのが流行って、「どんなことを言っているのだろう」、「不思議なことを言う人たちだな」と思って読んでいましたね。その後、仏像をちょこちょこ見に行ったりしてましたが、30歳を超えて、みうらじゅんという男にだまされまして「一緒に仏像を見てまわる旅に出ないか」と言われて、日本中に出かけています。最初に興味を持ったのは、密教の仏像です。すごい格好をして、人ならざる形をしている。みうらじゅんに言わせれば怪獣ですけど、その怪獣みたいな仏像が大好きなんです。ただ、二人でいろいろな仏像を見ているうちに、「聖人がいい」と言い出した時期がありまして。5、6年前ですかね。親鸞聖人とか、何とか上人とかね。それまでは「人間じゃないかと」通り過ぎていたのですが、「聖人、渋いな」ということになって興味が広がった。善導(ぜんどう)さんの像なんて、ちょうど悟っている瞬間を金色のグラデーションで表したりしてて。めちゃくちゃ面白いですよね。

法然と善導が生きている時代は何百年も違うわけですね。善導は中国の人だし。法然は夢の中で「善導の教えはこれだ」と思って弟子になったと言っているのだけど、もう何百年もたっている。普通の、それこそ地上の論理で言ったらおかしいわけですよ。けれども、わかる。特に高橋さんや僕とかは小説を読むのが好きだから、何百年も前の小説を読んで、「すごい、こんなことが書けるかな」、「この人みたいになりたいな」と思うわけですよ。例えば、「ドストエフスキーを読んで僕は小説家になりました」と言っている人というのは、要するに善導の教えを知って法然が弟子になったということと、変わらないと思う。

何がそれをつないでいるか、というと「言葉」なんですね。言葉というものが、時代も場所も超えさせてしまう。超越的なことを起こしてしまうという意味では、言葉というものに、「ほとけ性」とか「神性」というものがあって、その前では、我々はあらゆることを超えられるのだなと思います。

実は今、『国境なき医師団』に異常な興味が湧いてきて、取材に行っているんですよ。第1回はハイチでした。外務省のホームページでは「危ないから絶対に行くな」と書いてある国です。調べてみるとハイチってフランス革命のときに、黒人で唯一革命を起こして成功した国なんです。黒人奴隷が蜂起して、フランス軍やイギリス軍、スペイン軍も破って、黒人共和国を創って人権宣言を出した。当時は奴隷制度のある国も多かったので、全世界に疎まれてしまった。そういう国です。

そのハイチに行ったら、偶然ですがイースター(キリストの復活祭)だったんです。山道を通っていたら、急に何十人ものハイチ人が静かに音楽をやりながら、二拍子みたいな感じで歩いているのです。ざっざっざっざっ、と。現地スタッフに聞いたら、『ヤヤ』という儀式で、ゴルゴタの丘へ行くキリストを模して自分がキリストの苦しみを体験している。これも、2千年以上前のことを今自分の身に引きつけているんですね。それこそ地上の論理から言ったら無駄なことのようだけど、同じようなことが世界で繰り返されているということは、いったい何なのだろうと考えてしまう光景でした。

「国境なき医師団』は本当に優れた医者とか、すごい熱意を持つ人々で、主に看護師にいろいろ話を聞きました。国にいれば引く手あまたの人々なのに、なぜあなたはここに来たのかと。ジカ熱とかコレラも蔓延して、鉄条網に囲まれて、危ないから宿舎と病院の間だけを延々行ったり来たりする。そんな場所に、あなたはどう思って来たのかと尋ねたのです。

その答えにびっくりしました。「逆なのだ」と。「この『国境なき医師団』に入りたいから看護師になったのだ」と。先に誰かのためになりたい、どうしてもなりたいと思ったから、自分たちは勉強して看護師の資格を取って、ようやく今ここにいる。自分を押し殺してなどいないと。

ボランティアを偽善だと言う人がいるけど、ここでは彼らの批判なんか何の意味もないです。本当に死にそうになっている人々を助けているのだから。病院には未熟児もいっぱいいるし、結構育っている子でも親が亡くなって引き取り手がいなかったりする。でも病院の人たちが育てているんです。朝ちよっと早く来て、世話したりして。向こうの大きな論理からしたら、これは人間が一生懸命何かをしようとしている、それだけなんです。

そういうものを見たときに、今、日本で言われている多くの善に対する評価、悪に対する批判の小ささが、どうでもいいことに感じられます。そんな大きい論理の前に、どう言葉を置いていくか。今、僕はそのことを考えています。

海 『国境なき医師団』の方々は、助けるとか助けないとかということを超えたところで関わっていらっしゃる。地上の論理を超えているということでしょうか。

いとう そうですね。医師たちは、ただそこに助かる機会があれば全力で救う。そこにあるのは、いのちや他者に向き合う大きな論理だと思います。

いわゆる先進国ではこの10年ぐらいで、儲かるか儲からないかという小さな論理だけがまかり通ってきていますよね。僕はやはり、そうではない論理をきちんと社会に押し出すということをしなければいけないと思う。そうでないと宗教に意味があるのかと、みなさんを焚きつけたいと思っています。

高橋 要するに、宗教とは何かと。もちろん一言では言えませんが、本来宗教が向かっていたのは大きい論理です。経済、例えば衣食住なんていうのは、みんな計算できるぐらいの論理です。最近では社会福祉に関してですら、「自分でやれ」みたいになってきたでしょう。金を稼いだやつだけが権利があって、「俺が稼いだものは俺が使う。誰にもあげない」と、どんどん小さくなっている。社会全体が少しずつ、みっともない、せこい論理になっている。

海 閉鎖的になって、人々が孤立しています。

高橋 小さな論理の怖いところは、分かりやすいことです。つまり「稼いだ人が使うというのは、どこがおかしい」、でしょう。でも、その正反対にあるのが大きい論理。宗教が向かっていたのは、そっちなんですよね。稼ごうと稼ぐまいと、どっちみち人は死ぬのだから一緒だよねと。

海 大きいですよね。

高橋 世界宗教というのは、大き過ぎて考えても分からないところまで大きくしていったんですよね。たぶん古い世界では人々は大きい論理の方に行けたのに、だんだん社会が進歩して、分かりやすくて小さい論理の方に趨勢が向いていった。その間、宗教がそれに抵抗するだけの強い力を出せなかった。大きい論理は無限に大きいから、無限って存在しないのと一緒じゃないですか。説明がつかないんですよ。無理に説明しようとすると相手に合わせて小さくなる。だから、宗教が地上の小さい論理に向かうというのは、かなりやばい状況だと思いますよ。僕らのような不信心者にそんなことを言う権利はないのですが(笑)。

海 お釈迦さまが悟りを開いたということは、それはやはり人間の苦悩から始まるわけです。そうすると小さい論理というか、せこい理論というか、現実の苦しみから宗教というのは出発しているわけです。

海 お釈迦さまが悟りを開いたということは、それはやはり人間の苦悩から始まるわけです。そうすると小さい論理というか、せこい理論というか、現実の苦しみから宗教というのは出発しているわけです。

高橋 スタート時点は小さいんですよ。小さな論理というのは、個人でスタートして終わりはせいぜい社会。でも宗教はスタートとしては個人から始まるけれど、無限大までいかないと完結しないような論理ですよね。

いとう お釈迦さまもそうですが、例えば人間のことだけでなく一木一草のことを考えているでしょう。いのちのことを考えている。ほんの何十年か前までは、その論理がまだ通用してた。「この野良犬とか、この森とか、この草のためには、こういう暮らしはやめよう」と誰かが言えば「なるほど、そうだな」と。今は、一木一草のことなんか誰も考えていない。でも人間は大きなサイクルの中で生きているのだから、それじゃやがて自減してしまう。そのことを、そんなすごいことを考えている人たちが、今、僕らに伝わる言葉でしゃべってほしいと思うのですよ。今の社会の論理は本当に小さい。だって、経済の論理で僕らの生活が語れるわけがない、語り尽くせるわけがないのですよ。というか、大きい論理があることさえ忘れているかもしれない。

高橋 だから、それを伝えるための言葉が、重要なんです。

いとう そうですね。その場合の言葉というのは、単に、このように日本語があるとか、そういう言語ではないと思っています。

ハイチに行く前に英語の特訓をしたんですが、先生に、大リーグで人気の川崎選手の動画を見せられた。それはもうひどい英語なんですが、アメリカ人はみんな笑っているわけ。先生が言うには、「川崎は、10個の単語しか使っていないけど、完璧に伝わっています。これを文法でいくら言ったって伝わらない。伝えるには、ノンバーバル言語が8割です」と言うんですね。言語ではない仕草とか、うなずきや合いの手とか、表情、それから目を見ているということ。こういうことが人間にとっての本当の言語なのだと。そう思いますね。

海 高橋さんが震災後に『非常時のことば』という本を出されましたけども、震災という出来事の中で、言葉でもって互いが共感できる、そういうところにも言葉の力があって、それを感じる力が私たちの中に開かれているのではないかというようなことが書かれていました。

高橋 はい。言葉の問題は、本当に深いテーマだと思います。

「称名念仏」という概念がありますよね。ご存知のように念仏を唱えるだけで人は浄土へ行けるという考え方です。これはさっきお話したバルトがクルマンを批判したように、法然や親鸞に対して貞慶(じょうけい)や明恵(みょうえ)が「念仏だけ唱えればいいと言っているけど、意味が分からず唱えていいのか」と批判した。今読むと、その批判の方が論理的なんですよ。つまり、念仏というのは人々のこころの中の菩提心が言葉になって出てきたものであって、ただ唱えているだけだと口先だけだと。学生100人に聞いたら100人とも「貞慶とか明恵の言い分が正しくて、法然や親鸞の方がおかしい」という反応でした。

これはどういうことなのだろうとかねがね思っていて、ふと気がついたら、文学はそうなのです。文学は口先だけなのですよ。つまり、真心とかテーマとか熱い思いがあって、それを書くのが作家だと、学校ではそう教える。けれど本当のところ、非常につまらないことを考えながらでもいいことが書けたりする。読者がどう受け取るかが問題であって、作家が何を考えているかは一切問わないのが文学。だから、称名念仏というのは文学論ともいえるんです。僕やいとうさんから言うと、あまりにも当たり前過ぎる話。菩提心がなければ念仏してはいけないのだといったら、僕らは小説を書けない。

海 法然は、私からはじまる菩提心を否定しました。そういう菩提心は当てにならない人間の小さなこころだと。

高橋 そういうことですよね。言葉が先行してこころはどうなるのだ、ではなくて、言葉がこころを生んでくる。まず言葉を出す。まず念仏を唱える。まず書く。そこから、もし生まれるとしたら何が生まれるか。

海 大きい論理というのは、そういう意味では言葉の歴史というのでしょうか。小説もまた言葉と格闘してきた歴史ですね。

いとう そうですね。そして読者は僕らが思ったのとはまったく別の読み方をします。読者と言葉が出会って、初めて生まれるものがあるわけです。それはお経も同じです。同じ言葉だけど、ちよっとリズムがずれたりしてね。あの状態の音が僕はすごく好きなんです。唱える人たちがばらばらでいて、いろいろな気持ちを持っているけれど、それが一つの層のようになって、体を震わせてくれる何かが生まれる。

海 そう。声にして聞いて、また言葉にして、それがずっと伝えられてきたのがお経です。お経は偈文、歌から生まれ始まっているのです。

いとう 宗教で聖典が音にならないということは、ほぼないですよね。そこが、僕が言う言葉という意味です。ここを含めて言葉としないといけないと思う。

高橋 そもそも何で念仏で浄土に行けるとしたのかというと、文字を読めない人たちのことを考えれば、南無阿弥陀仏と書いても読めないから声で教えるしかない。その場合の言葉は音なんですよね。言葉というとつい文字を思い浮かべますが、でも実際には、僕たちの肉体から出てくる、響きを伴った、これが言葉ですよね。僕たちはもう音という習慣を少し失ってきてしまって、言葉は文字で記述されます。その文字を読むとき、論理を読んでいるわけですね。そして分かる意味と論理しか受け入れられなくなっていくという、小さなサイクルに入っていっている、その果てが、今なのかなという気がしますね。

海 お経もそういう意味ではまず声で、その後、言葉として文字になっていったんですけど、そこには物語性があるのです。その物語性を通して仏陀のこころに触れる。あるいは称名念仏、「南無阿弥陀仏」という意味をそこに感じ取っていく。理屈ではなくて、小さい自分で聞くのではなくて、大きいところで響いてくる。そういうことが称名念仏であり、称えて聞くということが大事なのだと『正信偈(しょうしんげ)』で(重誓名聲聞十方と)親鸞は言っています。

いとう 僕は音楽をたまにやるから思うのだけど、ミュージシャンは自分が歌っているのをモニターから聞くんですよね。自分の歌がお客に届くより早く自分の頭蓋骨に響いています。言葉も自分にフィードバックしていますよね。対話も常に相手に向かっているだけではなくて、自分にも向かう。南無阿弥陀仏と言ったときは、人にも言っているし自分にも言っている。自分の頭蓋骨にも響いているということは、とても大事なのじゃないかな。

海 感応という言い方があります。耳で聞くのではなく身体で感じ応ずるわけですね。

高橋 話題は少し戻りますが、僕といとうさんが話しているのは、浄土真宗をはじめとして仏教が本来持っているすごいパワーというのを、もう1回使ってほしいということに尽きると思うのですね。今の念仏の話もそうです。もっとそういう仏教のというか、親鸞の持つ力や現代性を強調してほしい。

いとう それを町に出て、ぜひ国会の前でもやってほしい。例えば原発なんていう人類が抑えられないものを続けていいのか。何千年、何万年も影響が続くものに対する倫理は宗教が説いてこそ、「そうだよね」となるんだと思います。たぶん法然も親鸞も、その当時はそういう人でしょう。社会が混乱しているときに活動して、いろいろなところで追い出されたりしてね。すべてが理屈で語れなくても、車座で話せばいいのですよ。そこに言葉のカが活かせる。

高橋 かつての宗教が持っていた、ある意味、若々しさみたいなもの、そういうものを出せれば、仏教は今とは違う形で復活するでしょうね。

海 ああ、それって蓮如さんですね。残念ですが時間が来てしまいました。まだまだお話は尽きないんですが、本当に熱い思いを語っていただきました。私たちの方も非常に叱咤激励をされました。ぜひまた、別の機会に続きをさせていただければと思います。本日は、本当にありがとうございました。

(本記事は、シンポジウムの内容をダイジェストしております。)